Actuar y enseñar a actuar no es lo mismo

Escribo estas notas a punto de retirarme de la enseñanza teatral a la que me he dedicado por más de 45 años de servicio activo y, a diferencia de otros materiales que he escrito y publicado, éste no tiene la pretensión de ser didáctico ni de servir a un propósito educativo predeterminado, ni mucho menos ser ejemplar en sus conceptos o en su rigor documental. Ahora escribo por reflexionar para mi mismo y sacar ideas que señalan rutas de investigaciones que se mueven inquietas en mis pensamientos y demandan salir de la prisión de mi mente, tal vez para tomar el aire fresco antes de diluirse, o bien dar el primer paso en su consecución.

1.

Siempre he tenido la necesidad de comprobar en la escena lo que transmito en las aulas o plasmo en mis escritos, por ello nunca he dejado de actuar, siempre en pequeñas dosis, justo las que me permiten no distraerme de mi oficio central de formador, de divulgador del conocimiento. Actuar siempre me ha parecido una actividad gozosa; los retos de comprender un texto; el construir la sintonía con los propósitos de la persona que se echa a cuestas la tarea de dirigir; la labor siempre inacabada de crear -a partir de las posibilidades de mi instrumento- un personaje o personajes de la mejor factura posible; la convivencia y complicidad (no siempre cordial, pero siempre aleccionadora) con el elenco, el salto al vacío que representa cada función, la necesaria revisión cotidiana del resultado obtenido; el repaso tiempo después -a veces años después- de la aceptación o rechazo que un montaje consiguió. Pero actuar y enseñar a actuar no es lo mismo; de hecho, las vías no son necesariamente paralelas, aunque sepamos que se cruzan al final del camino. Entender los diferentes encuadres pedagógicos, poseer las herramientas didácticas que permitan plantear objetivos adecuados, seleccionar las estrategias didácticas y su dosificación correcta, aportar los recursos correspondientes para la asimilación de las experiencias, evaluar el desarrollo de los avances y el cumplimiento del objetivo primordial, no son conocimientos que provengan de la experiencia profesional en la escena y que no pueden, además, ser suplantados por “años de experiencia” o por compartir ejercicios o experiencias preferidas.

Me he topado, a lo largo de los años con actrices o actores frustrados que consideran a la docencia teatral un refugio cercano a la escena, o bien que lo toman mientras encuentran o “les llega” el papel que sueñan con interpretar. También pueblan este panorama aquellos que su experiencia personal o su encuadre conceptual constituyen el todo y las partes de la enseñanza actoral y pretenden llevar a sus alumnos hacia ese su camino de sabiduría, conformando más seguidores leales que intérpretes auto-críticos y reflexivos sobre el desarrollo de su potencial.

Este engaño de la receta infalible termina, casi invariablemente, en frustración y muchas ocasiones en abandono del camino, pero también en replicantes de la fórmula; replicantes que heredan los límites infranqueables del modelo aprendido y con ello, la incapacidad de explorar propuestas diferentes, calificando a sus estudiantes de faltos de talento o de plano incapaces para la escena, al no cumplir con los estrechos límites de su visión, con la consiguiente confusión o decepción de quienes consideran a su maestro como una autoridad fiable en la materia.

2.

No estoy peleado con la idea del Maestro a la manera de las tradiciones orientales del teatro, que tanto influyó en las propuestas de Grotowski y de Barba en la segunda mitad del siglo XX, pero reconozco su limitación socio-histórica en la educación artística occidental de nuestros días, en donde facultades y escuelas de actuación han tomado el compromiso de formar a los intérpretes de nuestra época. Este formato implica aquello que en algún momento Barba criticó de las escuelas, en donde la formación actoral se divide en asignaturas fragmentando el proceso; y sí, este modelo implica el cumplimiento de planes de estudio con programas de materias específicas, pero, de este modelo se ha nutrido la escena del teatro y de otras disciplina artísticas, dígase música, danza, pintura, escultura, diseño, a lo largo ya de más de un siglo, posibilitando la formación de todo tipo de creadores, desde grandes intérpretes hasta los colaboradores más modestos de la escena, lo que evidencia que con todas sus posibles carencias, este formato ha contribuido al enriquecimiento de la producción cultural en nuestras sociedades; colaborando además, como podemos revisar en la historia de finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI en nuestro país, en el despertar vocacional y creativo de dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, promotores culturales, entre otros, que a partir de su contacto escolar con la complejidad del fenómeno escénico descubrieron áreas inéditas, distintas de su entusiasmo inicial por la actuación, que encajaban mucho mejor en su potencial creativo y que, al final de cuentas, desemboca en la materialización de la puesta en escena.

3.

Fragmentar en asignaturas el proceso de formación actoral puede tener la virtud de distinguir los factores de entrenamiento (expresión corporal, educación de la voz, análisis de textos, improvisación, canto, danza, escuelas de actuación, etc.), para comprender de mejor manera la multiplicidad de herramientas que los futuros profesionales de la escena pueden articular para conseguir ese ser actriz o actor singular e irrepetible.

Hace ya algunas décadas escuché decir a Luis de Tavira que las escuelas de actuación comprimían el tiempo no sólo de aprendizaje, sino también podían condensar los errores que cualquiera puede cometer en su pretensión por formarse, así lo que a un actor “formado en las tablas” le podía llevar 20 años o más, las escuelas proveen las herramientas básicas en cuatro años y muchos de esos errores o la incertidumbre que invariablemente se han de presentar, ocurren en ejercicios planeados y en ambientes de seguridad y respeto. Vale aquí acotar otro valor de las escuelas, y tiene que ver con el aprendizaje grupal, en donde el ejercicio de la observación de los procesos de los “otros”, contribuye a la reflexión del desempeño propio y en etapas avanzadas, al ejercicio respetuoso de la crítica fundamentada, para sí mismo y para los demás, con la consiguiente superación de fallos o carencias interpretativas. Hay que tomar siempre en cuenta que el teatro requiere de un colectivo para ocurrir, por lo que aprender a trabajar con respeto y colaborativamente forma parte de los atributos deseables que buscamos imbuir en los futuros intérpretes en las escuelas de actuación. Yoshi Oida en su trabajo Un actor a la deriva, escribe

En cuanto a mi, yo recordaba siempre el consejo que al partir me había dado el maestro de noh: “No trabajes para ti, sino para ayudar a los otros” (Oida, 2003, p. 41)

Y fomentar estas actitudes tiene repercusiones no sólo para los actores; va más allá y se traduce en ejercicios artísticos que tocan al público, pues siguiendo con el propio Oida, él plantea en otro lugar:

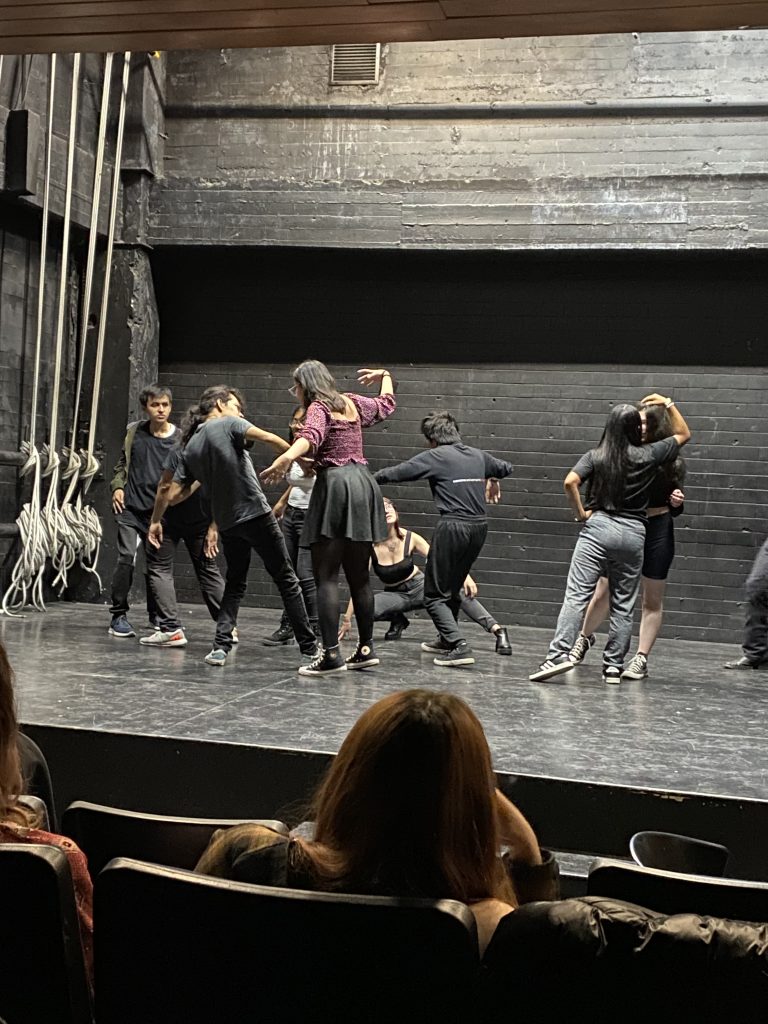

Cuando dos actores realmente están representando juntos (y no simplemente intercambiando líneas), el público percibe ese “algo” que sucede entre ellos. Ese “algo” no es la emoción, ni pertenece al terreno de lo psicológico; es más elemental. Por ejemplo, una acción simple: uno extiende la mano y estrecha la mano de otra persona. Detrás de ese gesto quizá no exista una historia, o una razón de orden psicológico, ni una emoción, pero un intercambio genuino y fundamental entre dos personas ha tenido lugar. Es muy difícil encontrar las palabras justas para describir aquello que ha sido intercambiado. Tal vez podríamos llamarlo “una sensación física” o “una energía humana fundamental”. No importa cómo lo llamemos, los actores deben comprometerse en ese proceso de intercambio para que pueda existir el teatro. En realidad, no importa cuan brillantemente uno pueda explicar aquello que encierran las palabras; sin este intercambio esencial, el teatro no sucede. (Oida, 2003, p.23)

Y sí, si deseamos que las escuelas de formación actoral provean a sus estudiantes de un arsenal técnico básico que sirva de plataforma para el surgimiento de su ser creativo, pero olvidamos suscitar y fomentar una ética profesional que acompañe su dominio técnico, estaremos descuidando uno de los valores esenciales de nuestra disciplina y de los fundamentos de una escuela que valore al ser de manera integral a partir del ethos que vertebre su propuesta formativa y no se agote en lo meramente instrumental.

La profesionalización de la formación actoral demanda a su vez, una profesionalización didáctica de quienes asumimos la tarea de conducir experiencias de aprendizaje. Como anoté anteriormente, en muchos ejemplos, la docencia en esta área -como en muchas otras- carece de una competencia didáctica sólida que permita la planeación e instrumentación de procesos de dificultad y complejidad progresiva, así como la distinción clara de objetivos y la selección de los recursos didácticos necesarios para su consecución, pues es frecuente que observemos experiencias en donde la enseñanza se ciñe a la realización de ciertos ejercicios escénicos o entrenamientos dispares en donde prevalece una suerte de espontaneísmo con elementos de difícil articulación en la construcción del ser escénico y que, por su naturaleza, implican éxito o fracaso, presencia o ausencia de aptitud, con la consecuente frustración de quienes no lo consiguen.

Conocimiento profundo de la disciplina y herramientas didácticas son una dupla necesaria en la docencia actoral para facilitar experiencias planeadas de aprendizajes significativos que permitan a los participantes nutrir y articular su yo escénico.

4.

Una idea fundamental sustenta que el teatro habla de la vida y Peter Brook lo afirma con ciertas acotaciones fundamentales

Uno va al teatro para encontrar vida en él, pero si no hay diferencia entre la vida fuera y dentro del teatro, éste no tiene ningún sentido. Es absurdo hacerlo. Pero si aceptamos que la vida en el teatro es más visible, más vívida que fuera de él, veremos entonces que es lo mismo y simultáneamente algo diferente… La vida en el teatro es más entretenida porque está más concentrada. La acción de reducir el espacio y comprimir el tiempo crea un concentrado. (Brook, 1994, pp. 18-19)

y es una idea que ningún creador escénico intentaría controvertir, pues el teatro es un producto cultural cuyas formas, técnicas y contenidos han acompañado la historia humana, así que su longevidad tiene que ver con que este “hablar de la vida” es en realidad hablar de aquello que seduce, interpela, cuestiona, al público que lo presencia; valerse de los constructos y valores que vertebran la sociedad en donde se produce para poder ser descifrado por esos espectadores específicos, de no ser así, su punto final como manifestación cultural hubiese ocurrido en algún momento; pero justo esa persistencia y adaptación al medio es la que ha producido también las diversas dramaturgias, estilos, temas, convenciones y modos de producción que dan testimonio de su diversidad y su adaptación al entorno que lo produce.

El éxito de su longevidad tiene que ver con el valor de entretener, que no es un asunto menor si examinamos algunos factores y nos alejamos de la acepción que entretener sólo significa distraer o alegrar pues recrear el ánimo de alguien es otra de sus acepciones posibles y ello agrega complejidad al asunto de presenciar una representación teatral pues el teatro también interpela, cuestiona, reflexiona, descubre, evidencia problemáticas presentes en la sociedad; con esto no deseo restarle valor a la importantísima tarea de divertir que también comporta el fenómeno, en cualquiera de los casos se trata, con recursos y profundidades distintas, de exponer la naturaleza humana.

5.

El teatro reúne en un mismo espacio a los creadores con su público, es una representación viva sin intermediarios, y para lograr captar la atención, para entretenerlos, es fundamental que sus contenidos sean descifrables por ese público al que se dirige, aquí entra la dramaturgia a cumplir su juego; pero el teatro no son palabras leídas o dichas, sino que éstas se integran a otras formas expresivas pensadas y moduladas por la dirección, el elenco y los colaboradores creativos de la puesta en escena para poder comunicar aquello que se proponen. Brook reflexionó sobre el aburrimiento como “el más astuto de los demonios” que puede aparecer en cualquier momento, el aburrimiento que implica la vivencia del paso del tiempo concreto y no el involucrarse con la condensación del espacio/tiempo que ocurre en el escenario. La vivencia del tiempo por sí mismo es la monotonía, el fastidio, el aburrimiento y en los tiempos que corren, en donde la atención está tan fragmentada por las formas de diversión y socialización a través de la tecnología y las redes sociales -por la posibilidad del zaping, del scrolling, o simplemente de la capacidad de pausar un contenido- conseguir la atención, atrapar el tiempo de la audiencia es una de las virtudes del teatro, ahora que el aburrimiento, a diferencia de lo que planteaba J.J.Rousseau en el S.XVIII como el “flagelo de los ricos”, se ha democratizado en nuestras sociedades, merced a que

Se hace cada vez más corto el espacio de tiempo de la atención y cada vez más fragmentada la secuencia de la vivencia, con el resultado de que a través de las grietas de esta falta de nexo se puede filtrar de nuevo el aburrimiento, la experiencia del tiempo vacío… (Safranski, 2017, pp. 59-60)

Lograr la atención del público implica la conquista de su sentido del tiempo y la comunión con el tiempo de la ficción a través de sincronizaciones neuronales ocultas a la vista, pero bien investigadas en el campo científico, ya que poner atención ocupa primordialmente una de las cinco formas de oscilación de las neuronas

…las ondas alfa (cuya presencia) está estrechamente vinculada a funciones cognitivas como, por ejemplo, prestar atención… frente a la constante oleada de pensamientos, sensaciones o emociones que buscan protagonismo… atender al momento presente… supone la cooperación de millones de neuronas que sincrónicamente oscilan en ritmo alfa generando una barrera de contención de la información que se crea en el cerebro de forma involuntaria y que hemos estimado en ese momento como irrelevante; todo ello sin que seamos conscientes de tal batalla. (Castellanos, 2022, pp. 46-51)

La idea aparentemente romántica de la comunión con el público durante la representación teatral tiene un sustento concreto en las neurociencias. Entretener, captar la atención de los espectadores implica sincronizar las vibraciones neurales; gracias a los avances en la investigación cerebral ahora podemos entender esto de mejor manera, y no sólo en los formatos tradicionales, sino dando también lugar a experiencias inéditas con propuestas para segmentos de público con necesidades especiales o incluyendo a públicos no considerados en otros tiempos como representaciones teatrales para bebés.

6.

Entremos ahora a abordar algunas nociones de la formación del ejecutante. El cuerpo es el instrumento del actor y toda tradición actoral que se respete, sea por la vía del Maestro o de las universidades e instituciones que contribuyen con profesionales para la escena, incluso algunas compañías que aún conservan la tradición de formar a sus propios actores, se ocupan de su cuerpo. Unos hablan del cuerpo, otros del cuerpo y la voz otros del cuerpo, la voz y la mente, sea como sea que lo enuncien esta tríada siempre está presente como el objeto de formación; puede llamarse entrenamiento, training, modelación, etcétera, como quiera que sea, se trata de que el individuo que ha de transformarse en un profesional de la actuación ha de trabajar con su cuerpo para serlo; pero si aceptamos la idea que el teatro habla de la vida, que en la escena encontraremos todo tipo de personajes y constatamos que en el teatro, el cine, la televisión encontramos actrices y actores altos, bajos, calvos, atléticos, esmirriados, ancianos, jóvenes… ¿cómo definir el propósito del entrenamiento corporal del actor?

Observando el proceso de entrenamiento de algún atleta es fácil distinguir y diferenciar la preparación corporal que requiere y la especificidad de los ejercicios y su secuenciación; el boxeo, las carreras de fondo, la esgrima, el fútbol, la gimnasia olímpica todos ellos tienen entrenamientos particulares para lograr el objetivo que se persigue, así que ¿cuál sería el objetivo y las vías para entrenar al futuro intérprete en ese tan traído y llevado concepto de la expresión corporal?

La revisión de algunos ejemplos puede agregar incluso más conflicto al asunto, algunas escuelas trabajan con música danza y acrobacia; otras con ejercicios aérobicos y de fuerza bastante intensos; la gimnasia rítmica también ha participado en la historia de la formación; hay los que parten de la respiración y como modelando a ésta se puede modelar voz y movimiento; no son raros los entrenamientos con disciplinas como el Tai Chi y el Yoga; la esgrima ha estado presente como parte de la formación actoral en diversas escuelas y así nos podríamos seguir (Cfr. Josette Feral ¿Dijo usted training?, en Müller, 2007), luego entonces ¿este pretendido entrenamiento es arbitrario y dependiente de las veleidades de las instituciones o los maestros? Atendamos al propósito para aclarar el asunto.

Confundir el material y los ejercicios particulares con el objetivo a alcanzar está en la base de esta aparente confusión, Labrouche plantea que

En sí, el cuerpo del actor no tiene ninguna importancia; no es el del bailarín ni el del acróbata, del mimo o el actor de kathakali, no exige una técnica (Mnouchkine jamás emplea el término técnica corporal; exige ser libre, disponible, en suma, “hueco”)… que el cuerpo del actor sea transformable, moldeable, que pueda hacerse totalmente irreconocible, borrarse detrás del cuerpo del personaje, que se ponga todo completo a su servicio. (Müller, 2007, p.83)

Parecería que entonces habría que “vaciar” a las personas aspirantes a creadores escénicos de sus formas de hacer y de estar para convertirse en intérpretes válidos, nada más alejado de eso. Los enunciados de Labruche nos hablan justamente de la capacidad expresiva del intérprete a partir de la libertad que se va construyendo en su proceso formativo y que, desde luego, crece en su quehacer profesional dependiendo, claro, de sus capacidades y entrega a la exploración creativa, asunto que no podemos ni calcular ni medir de manera instrumental, pero que tienen manifestación en la escena de múltiples formas; esa diversidad que nos permite encontrar en los escenarios esa experiencia intensa, condensada, pulida, de lo humano y sus circunstancias, pero también de los cuerpos que la encarnan, sean grandes y rotundos (viene a mi mente el de nuestro querido Carlos Cobos+) o esmirriados y atléticos (Diana Lein o Carmen Mastache pueden ser el ejemplo perfecto), pero en uno o en otro caso, cuerpos expresivos que dan lugar a interpretaciones memorables, dando vida con ese su cuerpo a personajes creíbles y entrañables.

Pues es a través de su cuerpo que el actor conmueve al público, o en palabras de Yoshi Oida

Mientras que todos los cuerpos pueden ser vistos como templos, el cuerpo del actor es un templo para el público. Debe convertirse en el lugar de los acontecimientos que proporcionan sensaciones maravillosas y emociones a los demás. (Oida, 2010, p. 73)

Y sí, sólo por el cuerpo el intérprete se comunica con la audiencia. Todo pasa por el cuerpo, por su instrumento.

7.

Para abordar aquí algunos elementos del instrumento y de cómo éste se enriquece y se afina partir de la formación actoral, pero también como se ejecuta, es indispensable revisar algunas de las ideas enunciadas por Labrouche: evidentemente un contenedor “hueco” no puede hacer nada con el material que se le vierta dentro, sean ideas, instrucciones, sensaciones; ni mucho menos transformar ese material en una creación escénica, pero, si ha de ser moldeable, libre y también irreconocible, es evidente que el autor plantea que el cuerpo del actor pueda ser capaz de transformarse en la escena en el personaje que interpreta, esto es que el instrumento y a la vez el ejecutante -que coinciden en la misma persona- modelen la ficción en un nivel que ésta traslade a los espectadores al lugar de la verdad escénica para que complete la apuesta de la representación. Luego entonces hay atributos corporales, vocales, energéticos, creativos que el actor ha de poseer para conseguir esta tarea.

Los jóvenes que inician en la carrera de la actuación, desde mi experiencia, llegan, en términos generales, con un gran entusiasmo y con poco conocimiento, no sólo del fenómeno escena en general, sino de las exigencias del entrenamiento mismo. Ya antes anoté la diversidad de acciones que las escuelas establecen en sus formaciones, pero el trabajar con el cuerpo es común a todas ellas.

Planteamos que no hay que confundir los ejercicios o vías de trabajo corporal con el propósito, y esto, aunque parezca obvio, ha redundado en generaciones que trasladan los ejercicios de entrenamiento al escenario como su material único, de expresión, o grupos que realizan el mismo calentamiento vocal y corporal de sus clases de iniciación durante toda su vida profesional, sin entender que cada montaje, según el material y la propuesta estética que persiga, requieren calentamientos diferentes o de plano se puede obviar, o bien que hay nuevos peldaños que escalar en su camino como creadores; a fin de cuentas en esos casos, se confunde ejercicio con propósito o como afirma Yves-Noël Genod

Los ejercicios no son más que apoyos, dibujan la pista por la cual lanzarse, pero no el valor del salto, que en último análisis no incumbe más que al propio actor. (Müller, 2007, p. 139)

¿En qué consiste entonces la preparación corporal del actor? ¿Qué se pretende con esta pluralidad de encuadres aparentemente desarticulados?

El entrenamiento corporal tiene que ver con el encuentro de la actriz o del actor consigo mismo, conocer, escuchar, entender y tomar decisiones con su cuerpo.

Para lograr esto los procesos formativos, quienes conducimos los procesos formativos, debemos considerar instrumentarlos de manera tal que los futuros ejecutantes no se lastimen (física y anímicamente), se frustren, o de plano claudiquen de su elección; de tal suerte que tanto el grado de dificultad como la complejidad del proceso sean accesibles al grupo específico con el que se trabaja, pues como bien afirma Eric Lacascade, trabajamos con cuerpos imperfectos y el propósito del entrenamiento debe considerar que cada individuo transite por la experiencia a partir de sus propias capacidades, y ese reconocimiento personal de los límites y de las dificultades a vencer, así como el reconocimiento de las propias fortalezas (esa imperfección que nos hace únicos) es lo va dando estructura y seguridad al actor que se construye.

Con lo anterior no se quiere decir que la complacencia está en la base del entrenamiento, pues de ser así se negaría la razón de ser del mismo, de allí la responsabilidad de quienes guían los procesos para seleccionar el repertorio de ejercicios ( sean de corrección postural, elasticidad, fuerza, coordinación, equilibrio, sentido del ritmo, respiración, escucha, imaginación, articulación vocal, etc.) que permitan la apropiación del mismo a partir de las capacidades reales del grupo o individuos que participan de él.

8.

Cualquier encuadre del que se sirva la formación actoral demanda la adquisición de ciertos aprendizajes para el desarrollo de las potencialidades físicas, vocales, imaginativas y actitudinales que darán paso a ciertas destrezas escénicas básicas que provean el material necesario para ese salto que propone Genod. Es decir, hay técnica por aprender, teniendo siempre en consideración que en ésta

El actor se descubre en ella, aprende a conocer mejor su cuerpo y sus bloqueos, explora las leyes del movimiento (equilibrio, tensión, ritmo) e intenta siempre extender sus límites. (Müller, 2007, p. 23)

Y sí, extender los límites es un objetivo deseable a partir de las bases que el entrenamiento proponga. Una analogía simple nos la da el aprender a andar en bicicleta, pues estamos de acuerdo que es una habilidad que se tiene que aprender haciendo una gran cantidad de operaciones mentales, ajustes físicos, derribar miedos, entre otros, que sólo se logran con la práctica, con la repetición hasta que conseguimos hacerlo sin pensar en ello; pedalear en libertad, sin necesidad de poner atención a cada operación necesaria para realizarlo implica el dominio de la técnica. Mucho se puede analizar, investigar y teorizar sobre la proeza de andar en bicicleta, pero hacerlo implica transformar el conocimiento en acción corporal, y el grado de dominio o hasta de virtuosismo atlético sobre las dos ruedas depende de la adaptación personal de quien monta en bicicleta y de lo que desea obtener de esa experiencia.

En los entrenamientos actorales el principio es el mismo, hay aprendizajes que llevar a cabo para consolidar un basamento que la actriz o el actor puedan nutrir, crecer y complejizar en función de su interés, compromiso y, desde luego, de las demandas escénicas concretas, y es la repetición la que posibilitará la construcción de engramas nuevos, es decir rutas neuronales estables en el cerebro que se integran a la memoria y de las que el intérprete podrá echar mano y combinar para operarlas, sean éstas analíticas, corporales o vocales. A guisa de ejemplo puedo referir que, a lo largo de mi labor docente, ha sido frecuente encontrar en los estudiantes que inician su formación deficiencias en su forma de respirar (patrones de tensión diversos, respiraciones altas con poco volumen de aire, bloqueo glótico en la salida, etc.), también pronunciaciones deficientes (caída de la última sílaba hasta el punto que llega a ser inaudible, fraseo barrido, canto y alargamiento en los finales de frases dificultando discernir la conclusión de una idea, etc.), lo que es normal, pues las apropiaciones culturales de estas acciones generan patrones válidos en los entornos de donde provienen, pero que limitan su capacidad de comunicación en el escenario. El entrenamiento de una gimnasia respiratoria específica o el de ejercicios de vocalización y articulación de dificultad progresiva, van consolidando esos nuevos engramas que de inicio sorprenden al propio estudiante, al descubrir nuevas formas del uso del sí mismo, y que van proveyendo del arsenal de herramientas del que podrá echar mano para la escena. Una nota indispensable del término técnica y de los usos del sí mismo. Los engramas previos con los que llega cualquier persona interesada en la actuación, en la danza, en la pantomima, el canto o cualquier manifestación escénica, nunca desaparecen de sus archivos cerebrales; conviven con los que el entrenamiento específico forma y consolida y es el intérprete quien echa mano, según la circunstancia, de uno o de otro en su vida; la bailarina o la actriz se mueven o hablan de forma distinta en su vida cotidiana, incluso el gasto energético es muy diferente en una y en otra circunstancia, ya Stanislavski a inicios del siglo XX enunciaba que el actor debía re-aprender a caminar a hablar a moverse, contribuyendo de manera fundacional con la necesidad de la formación actoral moderna, o en sus propias palabras

La finalidad de nuestro arte no es sólo crear “la vida del espíritu humano” del papel, sino también transmitirlo externamente en forma artística… Por eso el actor no sólo debe vivir internamente el papel, sino además encarnar por fuera lo que ha experimentado. Debe contar con un aparato corpóreo y vocal excepcionalmente sensible y preparado a la perfección. La voz y el cuerpo deben expresar del modo más útil, directa e instantáneamente, los sentimientos más delicados. Por eso un actor de nuestro tipo debe trabajar mucho más que otros no sólo en su aparato interno, creador del proceso de vivencia, sino también en el aparato corporal, que expresa fielmente los resultados de la labor creadora de la emoción, su forma externa de encarnación. (Stanislavski, 2003, p. 33. Negritas mías)

El entrenamiento, constituye una búsqueda del sí mismo, para la construcción de lo otro, en donde la otredad es el lugar de prueba de la honestidad actoral.

Y es fundamental considerar dos cuestiones, el entrenamiento no es la escena, su propósito no es utilitario, es, en cambio, el laboratorio de adquisición y prueba de los medios expresivos del actor, aún cuando un ejercicio se pudiese trasladar a la escena, su función ya no sería la de mostrar las habilidades técnicas del intérprete, sino que se transforma en un engranaje más del discurso escénico que se pretende narrar; y en el laboratorio del entrenamiento se trabajan y ocurren acciones que alimentan la revisión constante de los recursos expresivos del actor, de allí la segunda cuestión, el entrenamiento no es solo una serie de ejercicios y principios que posibiliten el inicio de una carrera (que lo es), sino la manera continua de mantener al actor “en forma”, o como apunta Féral entre otros muchos

Presente desde el inicio del aprendizaje, el verdadero entrenamiento se sigue toda la vida. Debe concebírsele como una “formación continua” para que de verdad le permita al actor… mantener su instrumento (físico y psíquico) en buenas condiciones, es decir, en estado de creatividad. (Müller, 2007, p. 24)

Los factores de entrenamiento, la incorporación de nuevos encuadres o cualquier otro elemento que alguna escuela exija en la formación actoral siempre tendrá como objetivo proveer fundamentos técnicos, teóricos, expresivos y escénicos básicos para que la actriz o el actor construyan, con los atributos particulares de su instrumento, su ser creativo, siempre en posibilidad de nutrirse de las nuevas experiencias, de los avances en los campos del conocimiento que le competen y en la necesaria adaptación personal al paso del tiempo.

9.

A propósito del estado de creatividad deseable en el profesional de la escena, es importante esclarecer que es un término de esos en los que podemos coincidir, subrayar o citar, pero que no tiene una explicación concreta, ni lo podemos verificar mediante observación directa pues sólo compete a una experiencia íntima y personal en tiempo presente del ejecutante.La formación y la experiencia en la escena puede facilitarnos el llegar a esta disposición, pero tampoco lo garantizan; no hay pues una receta o serie de pasos que desemboquen inequívocamente a ese estado, por eso cuando ocurre le abre al intérprete la ocasión de hacer un inventario honesto del trabajo, de la entrega y de la persistencia que le permitieron acceder a esa experiencia, lo que, inefablemente, abre una puerta de nuevas responsabilidades al tiempo que transforma en más gozosa la tarea escénica.

Queden aquí estas cuantas ideas.

Julio del 2024

Bibliografía

Brook, Peter. (1994). La puerta abierta. Barcelona. Alba Editorial.

Castellanos, Nazareth. (2022). Neurociencia del cuerpo, Editorial Kairós (Edición digital).

Müller, Carol (Coordinador). (2007). El traininig del actor. México. UNAM – INBA.

Oida, Yoshi. (2003). Un actor a la deriva. México. Ediciones El Milagro.

Oida, Yoshi. (2010). Los trucos del actor. Barcelona. Alba Editorial

Safranski, Rüdiger. (2017). Tiempo. La dimensión temporal y el arte de vivir. Barcelona, Tusquets Editores (Edición en libro electrónico).

Stanislavski, Konstantin. (2003). El trabajo del actor sobre sí mismo. Barcelona. Alba Editorial.