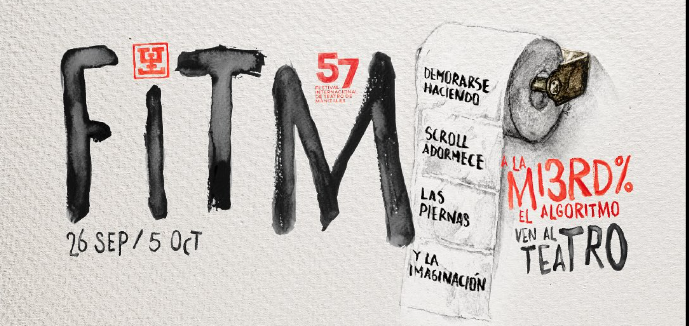

Lectura crítica de la 57ª edición del FITM, realizada del 26 de septiembre al 5 de octubre de 2025

Echaremos una mirada a la 57ª edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales (FITM), realizada del 26 de septiembre al 5 de octubre del 2025. Durante esos días, la capital caldense volvió a ser el corazón palpitante del país bajo un lema provocador:

“¡A la mi3rd% el algoritmo, ven al teatro!”

La frase desafía la dictadura digital e invita a recuperar la experiencia humana del encuentro con la escena. Ideado por la agencia Sancho BBDO, funciona como un manifiesto contra la automatización del gusto. Quizás por eso, el arte sobrevive allí donde el algoritmo impone el olvido: porque pensar, sentir y criticar sigue siendo un acto de humildad.

Antes de continuar, aclaro que este texto es una reflexión personal, no una crónica ni bitácora. Su objetivo es favorecer la memoria, esa que en las artes escénicas suele ser frágil, pero indispensable.

En el mundo existen festivales concebidos como vitrinas y otros como foros de intercambio. Manizales ha sido ambas y algo más: una festividad que impulsa las teatralidades de distintas latitudes, ofrece al público y a los teatristas la posibilidad de disfrutar producciones locales, nacionales e internacionales de calidad, y genera un diálogo profundo entre artistas, espectadores y críticos.

Todo ello con la intención de fortalecer la experiencia y la oferta cultural. Sin embargo, en esta última entrega se pasó por alto un elemento importante: la presencia activa de la crítica y la investigación dentro de la programación del FITM.

En un pueblo acostumbrado al silencio y a la omisión creativa, pocos proyectos colombianos han logrado lo que este: mantenerse vigente sin perder su ingenio y capacidad de cuestionamiento. Desde 1968 ha resistido crisis políticas, recesiones económicas y mudanzas ideológicas, consolidándose como una de las plataformas de exhibición y difusión escénica más influyentes del hemisferio.

En sus comienzos, el certamen fue un enclave de interés con figuras literarias destacadas como Pablo Neruda (1904 – 1973), pero pronto se convirtió en una zona de diálogo, donde el conocimiento dejó de ser formalidad para transformarse en praxis reflexiva.

Después de casi una década, reapareció en 1984 bajo la dirección de Octavio Arbeláez, dando un giro decisivo: pasó de la solemnidad a la disidencia. Su mayor logro ha sido mantenerse selectivo, conservando siempre la capacidad de afirmarse, incluso en los momentos de máxima institucionalización.

Por sus escenarios han pasado grupos emblemáticos como Teatro de los Andes (Bolivia), Teatro Galpão (Brasil), Malayerba (Ecuador), Teatro Arena (México), La Zaranda (España) y Yuyachkani (Perú), así como Rajatabla y CIANE (Venezuela), junto a figuras como José Sanchís Sinisterra, Marco Antonio de la Parra y Tato Pavlovsky. Cada uno dejó un legado que confirmó un territorio donde la escenificación latina e iberoamericana se observa, se cuestiona y se reinventa.

Del lado nacional, creadores como Santiago García, Fabio Rubiano, Beatriz Camargo, Carolina Vivas, Misael Torres y Johan Velandia no sólo llevaron sus propuestas, sino que fortalecieron la enseñanza y la responsabilidad artística en esa región de la nación.

El dramaturgo Eusebio Calonge, de La Zaranda, lo resumió con precisión:

“Manizales es un lugar mítico, donde aprendimos de los maestros y nos confrontamos con los nuevos lenguajes. Ese equilibrio mantiene viva una tradición.”

Más que una muestra, ha sido una experiencia de formación y aprendizaje. Muchos llegaron como espectadores y regresaron como artistas. María Adelaida Palacio recuerda sus viajes desde Medellín con hambre de creación y bolsillos vacíos; años después volvió como actriz y directora. El uruguayo Gabriel Calderón presentó allí su primera obra a los 17 años y hoy, como director de la Comedia Nacional de Uruguay, afirma: “Fue mi escuela.”

En esta ceremonia, el tránsito entre anonimato y reconocimiento no es un milagro, sino la consecuencia de una comunidad que entiende la producción teatral como fuerza de transformación social, y no como formalidad vacía. Aún en medio de crisis o polémicas curatoriales, la programación sigue siendo una entidad viva.

Se le ha acusado de jugar a lo seguro o favorecer lo consagrado, pero su mayor virtud ha sido la mirada interna: preguntarse cada año para qué sirve este proyecto en un continente y en un estado fracturado.

Como señala Juliana Reyes, directora de L’Explose:

“Ha resistido en los altos y en los bajos. Esa constancia lo convierte en un lugar único para observar la evolución de las compañías iberoamericanas.”

Ha transitado de montajes épicos a los más íntimos, del gesto político al poético. En tiempos de consumo inmediato, su apuesta por la reflexión profunda se convierte en un gesto de inteligencia.

Una mirada a la nueva edición

España fue el país invitado, con producciones que mezclaron teatro callejero, música y teatralidades. Destacaron Pareidolia del colectivo chileno-español La Llave Maestra, Lorca en Nueva York, sobre la estancia del poeta en Estados Unidos, y Quixote del grupo Truca Circus, una reinvención circense del mito cervantino.

La programación internacional reunió piezas de Argentina, España, Colombia, Chile, México y Uruguay: Sueño de una noche de verano (La Criolla, Argentina), Reminiscencia (Malicho Vaca, Chile) y Ricardo III (El Galpón, Uruguay).

En la curaduría nacional destacaron Duplicado (Teatro Petra), El lugar del otro (La Congregación Teatro), Botero (Ballet Metropolitano de Medellín) y Hay que matar a Treplev (Yellow Factory).

La propuesta se expandió por toda la ciudad: a los espacios tradicionales, se sumaron salas independientes como El Escondite y Punto de Partida, además de espectáculos callejeros y la Competencia Regional de Malabares IJA, que revitalizó la vida pública en áreas no convencionales.

Un congresillo de puertas cerradas

Del 30 de septiembre al 3 de octubre se celebró el 7° Congreso Iberoamericano de Teatro bajo el lema “La política y lo político en el ámbito escénico iberoamericano”. En teoría, debía ser el núcleo reflexivo; en la práctica, se convirtió en un circuito cerrado de afinidades intelectuales, donde los mismos nombres orbitaban discursos ya legitimados.

Si el tema era la política, lo realmente democrático habría sido abrir las puertas, acoger la disidencia y fomentar el diálogo. Sin voces especializadas, la convocatoria se reduce a un ritual sin cuestionamiento, funcionando como un recinto cerrado para unos pocos.

La clausura intelectual se reflejó en la curaduría: los mismos circuitos y omisiones. Una de ellas resultó particularmente evidente: la ausencia de Venezuela, que durante décadas aportó experiencias fundamentales, desde Rajatabla hasta nuevas generaciones independientes.

Viejos errores regresan, nuevos silencios surgen

Se repitieron las fallas de ediciones anteriores: el público infantil y juvenil volvió a ser ignorado, como si su imaginación no mereciera atención. Esta ausencia revela la urgencia de formar espectadores y dialogar con quienes sostendrán el porvenir de la escena.

Talleres, laboratorios y espacios de pensamiento quedaron reducidos a gestos protocolarios. La crítica y la investigación -ejes de toda creación viva- continúan sin encontrar un lugar dentro de la programación. Su exclusión supone también la pérdida de registro y de memoria.

Surgen entonces algunas preguntas:

¿Cómo mantener el pulso crítico si se excluye a quienes observan y cuestionan?

¿Cómo puede haber pensamiento sin quienes lo ejercen?

¿Cómo sostener el debate cuando se silencian las miradas críticas?

¿Y qué sentido tiene un encuentro sin quienes lo piensan y lo interpelan?

La estructura organizativa conserva su fortaleza en grandes producciones, despliegue técnico y visitas oficiales, pero bajo esa fachada persiste un silencio analítico. Falta pensamiento, compromiso y confrontación de ideas. Las editoriales y publicaciones especializadas -capaces de ampliar el diálogo- fueron relegadas a los márgenes.

Algunas compañías orbitan aún más cerca del poder organizativo, asegurando su presencia año tras año. El amiguismo, disfrazado de continuidad, limita la diversidad y reduce la cita a una lista de nombres previsibles.

Aun así, fuera de ese circuito cerrado, crece una generación que no espera turnos ni favores: crea, investiga, publica y debate con independencia y lucidez. Durante diez días se respiró escena, pero la reflexión crítica volvió a quedar afuera.

En conclusión, la relevancia y continuidad de este proyecto no se mide por la cantidad de funciones ni agrupaciones invitadas, sino por la intensidad del diálogo que genera entre las propuestas, público y comunidad. Confundir cantidad con calidad reduce la fiesta a una celebración sin sentido.

La verdadera trascendencia no reside en subir el telón un año más, sino en cuestionar para qué y para quién se hace. Cuando el aplauso se convierte en objetivo y no en consecuencia, la organización pierde fuerza vital.

Estoy convencido que después de más de medio siglo de permanencia en la escena, el Festival Internacional de Teatro de Manizales aún tiene algo imprescindible que mostrarnos: su capacidad de repensarse.

Hoy, su lema cobra sentido real: “¡Ven al teatro!” Debería dejar de ser consigna para convertirse en acción concreta sobre los escenarios de Caldas. Sólo así volverá a ser lo que alguna vez fue: una cita imprescindible con las artes escénicas.